Балет «Иван Грозный»

История и Современность

Личность в истории

Сложный, противоречивый характер Ивана Грозного и его страшная эпоха подробно описаны мемуаристами и историками. Не будем останавливаться на политических аспектах его деятельности, расскажем немного, каким он был человеком. И как жили в те времена цари на Руси.

Как царь родился

Иван (тогда еще великий князь, а не царь) взошел на трон 3-летним мальчиком. Это, пожалуй, первая причина его трудного характера. Как ребенку вырасти нормальным, если у тебя с детства не погремушки и кубики, а интриги, скандалы, государственные преступления? И мама, вместо того чтобы азбуку тебе объяснять, свергает регентские советы, бросает в темницу дядюшек и берет в любовники конюших?

На престоле Иван оказался в таком раннем возрасте из-за проблем, связанных с обстоятельствами его рождения. Первый брак его отца, великого князя Василия III, оказался неудачным — княгиня Соломония не родила ему наследников. Двадцать лет они прожили вместе, а паломничество по монастырям — единственное средство от бесплодия, известное тогда, — результатов все не приносило. Наконец, терпение Василия истощилось. Он решил «развестись» — сослать жену в монастырь, что было совершенно неслыханно и неприлично. Священники возражали, но бесполезно. Главу русской православной церкви митрополита Варлаама (патриархов еще на Руси не было) даже лишили этой должности за отказ произвести процедуру.

Но бедную княгиню Соломонию все равно постригли, причем насильно. Она плакала и предрекала: «Бог отомстит моему гонителю!». Говорят, что это она предсказала появление на свет Ивана Грозного, опустошившего землю Русскую. Патриарх Иерусалимский тоже грозился князю:

«Если женишься вторично, то будешь иметь злое чадо: царство твое наполнится ужасом и печалью, кровь польется рекою, падут главы вельмож, грады запылают».

Но освобожденный Василий быстренько женился на молодой и рыжей литовской княжне Елене Глинской и даже успел подержать на руках сына, которого она родила. Но недолго: вскоре 54-летний князь (тогда вполне преклонный возраст) умер.

Как царь женился

Цари на Руси старались жениться по любви. Вернее, хотя бы по симпатии. Система была отработанной: Иван Грозный, как и его отец, и почти все Романовы, устраивал специальные конкурсы красоты. Жених одновременно был и жюри, и призом.

Когда 17-летний Иван собрался жениться, в Москву привезли полторы тысячи красавиц, которые «победили» на отборочных турах в провинции. До «финала» (возможности предстать непосредственно перед царскими очами), впрочем, дошло около десятка. Царь, пройдясь перед вереницей дев, наконец накинул вышитый платок на шею той, кто приглянулась ему сильнее всего.

Так царицей стала Анастасия Романовна, самая любимая из жен Ивана. Если честно, дядя ее занимал видную придворную должность. Но в финал каких конкурсов красоты не попадают «по знакомству»?

История любви Ивана и Анастасии, ее смерть, потрясшая царя и трагически повлиявшая на него, и лежит в основе либретто балета «Иван Грозный», которому посвящен этот проект. Иван Грозный познакомился с Анастасией в 1547 году, они прожили вместе счастливо 13 лет, жена родила мужу шестерых детей (выжили только двое). Анастасию любили подданные, она была доброй, мудрой, трудолюбивой (организовала златошвейную мастерскую и сама в ней работала) и укрощала нрав царя. Как недавно доказали ученые, проанализировав ее останки, царицу действительно отравили. Так что личная трагедия Ивана Грозного, которую так ярко ставит Григорович, находится в русле исторической правды. После смерти Анастасии Грозного уже ничто не сдерживало, и он выпустил на волю все самое низменное.

Второй раз царь женился уже не чувству, а из политических соображений на кабардинской княжне (впрочем, есть и другое мнение, представленное в одной из опер). Когда и она скончалась, Иван захотел взять третью жену, и опять по конкурсу.

«Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12... Долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильеву Собакину, дочь купца новгородского», — пишет Карамзин.

Когда через две недели после свадьбы несчастная Марфа умерла, также говорят, от яда, Иван быстро женился на «вице-мисс», Анне Колтовской. Через несколько лет она ему надоела, он сослал ее в монастырь и следующих жен уже брал попросту, без церемоний, а то и без венчания.

Как царь пел и плясал

Помните, в «Иван Васильевич меняет профессию», самом добром фильме про Ивана Грозного, как в царских палатах гусляры, ударив по струнам, поют:

«А не силная туча затучилася,

а не силнии громы грянули:

куде едет собака крымской царь?»

Песня эта самая что ни на есть подлинная. Сложена она в честь победы царя Ивана Грозного над крымским ханом Девлет Гиреем 2 августа 1572 года при Молодях. Татары тогда стояли уже под самой Москвой, в 50 верстах южнее. Сорок тысяч вражеского войска столкнулись с 25 тысячами стрельцов, казаков, дворян. И русские победили. Это была одна из самых важных побед царя. Помимо того, что она спасла Москву, она обескровила Крымское ханство и обеспечила нам Казань и Астрахань.

Так что, наверно, Ивану Грозному было очень приятно слушать ее на пирах. Правда, музыка там наверняка была другая — эта написана современным композитором фильма. Так случилось, потому что сохранился текст песни (без музыки) чудом. При царе Михаиле Федоровиче один английский пастор из Оксфорда зачем-то оказался в России. Этот Ричард Джемс сидел в Архангельске, скучал: море замерзло, плыть домой было нельзя. И он, человек ученый, начал записывать песни, а также заодно сделал первый англо-русский словарь. В 1840-х годах его книжечку с заметками обнаружили в оксфордских архивах и были поражены открытиями.

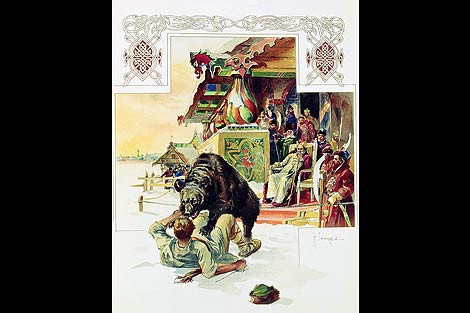

Кроме чинных торжественных песен любил царь и веселую музыку. Нередко во время пиров он наряжался в скомороха и танцевал вместе с шутами, вызывая негодование церковников и святош (церковь не одобряла ряженых, по каковому поводу было выпущено несколько указов). Не зря Юрий Григорович заставил его сплясать дикий танец в скоморошьей маске — это тоже правда истории.

Ряженым Иоанн Васильевич любил гулять и по улицам: накинет, например, саван и давай пугать всех как привидение. Еще на ходулях начнет прогуливаться. При особе царя состояла целая ватага скоморохов, которые в масках плясали во время трапез. Впрочем, работа эта была опасная. Однажды за неудачную шутку Иван вылил на голову одного из шутов миску горячих щей. Тот и взвыл. Царь ударил его в грудь ножом, а потом позвал врача: «Вылечи. Я пошутил с ним неосторожно». Но врач оказался бессилен...

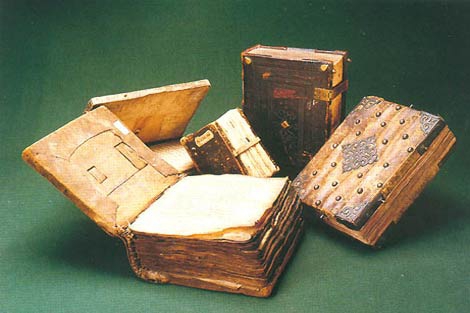

Что царь читал

Библиотека у Ивана Грозного была поистине царская. Такая, что ученые кусают себе до сих пор локти, что не могут оттуда ничего почитать. Говорят, он унаследовал ее от бабушки, последней представительницы династии византийских императоров. Когда Константинополь пылал огнем, взятый турками, юная принцесса София Палеолог была спешно эвакуирована в безопасные итальянские земли. На корабле, как рассказывают легенды, было множество сочинений античных авторов, чудом сохранившихся в Константинополе, пока вся остальная Европа была охвачена темными веками. Неизвестный Тит Ливий, Светоний, Тацит, Вергилий, Пиндар, Цицерон... Сегодня узнать, что было в этих текстах, невозможно.

Когда юная София, уже невеста русского князя, приехала в Москву, ее сопровождал большой обоз с приданым — не только нарядами и украшениями, но и свитками с фолиантами. Для ценных книг построили надежный каменный подвал — подклет. И Русь обогатилась новыми сокровищами. Иностранные гости докладывали, что видели эту библиотеку, иным предлагалось поработать толмачами, но никто не согласился, опасаясь грозного нрава царя. Увы, в зареве Смутного времени, других войн следы Библиотеки Ивана Грозного потерялись. До сих пор ее ищут фанатики и кладоискатели. В первую очередь, в Московском Кремле — в самых разных местах, под Домом Пашкова (между туннелями метро «Боровицкая»), в оврагах Коломенского, в городе Александров, в Вологде — во всех местах, связанных с именем царя. Ищут, вкладывают одержимость, огромные средства (в 1997 году Герман Стерлигов даже застраховал ненайденную библиотеку на миллиард). Но все безрезультатно.

Что царь сочинял

Иван Грозный был человеком не только мощного темперамента, но и огромной работоспособности. Помимо обширной и порой ядовитой переписки с князем Курбским он писал письма королеве Елизавете Тюдор, шведскому королю Иоганну III, польскому Стефану Баторию. Исследователи древнерусской литературы говорят, что его тексты очень интересны: он не только цитирует Библию и святых отцов, как это было типично для средневековой литературы, но и часто упоминает факты из своего собственного личного опыта. Порой весьма яркие, вроде таких:

«А митрополита затеснили и мантию на нем изодрали, и боляр в хребет толкали»

Характер, если продраться через устарелый язык, выявляется весьма четко. То Иван иронизирует, то клеймит, то поучает. То жалуется, особенно после смерти любимой жены Анастасии.

«А и с женою вы меня про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было».

Заметьте, православный царь свободно упоминает античного бога времени Крона — Хроноса. А вот в письме шведскому королю он открыто хамит:

«Войску нашему правитель — Бог, а не человек: как Бог даст, так и будет. Найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся».

Еще царь писал стихотворные религиозные гимны, причем канон Архангелу Михаилу он даже пустил в свет не от своего имени, а под псевдонимом — Парфений Уродивый. Иван очень любил музыку и собрал у себя во дворце лучший певческий коллектив в России. Часто царь вставал среди своих дьяков и с удовольствием пел вместе с ними. В рассказе об освящении главного храма в переяславском Никитском монастыре читаем: «На заутрени первую статью сам благочестивый царь чел и божественныя литургия слушал и крестным петием со своею станицею. Сам же государь пел на заутрени и на литоргии». Причем ему так понравилось, как красиво поют в Новгороде, что хотя сам город он разорил, но эту манеру постарался распространить по всем храмам страны.

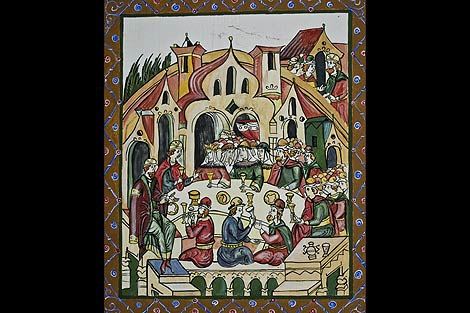

Как царь обедал

Иван Васильевич устраивал великолепные пиры. Каждому подавались еда и питье, «очень дорогое и состоящее из вина и мёда». Даже квасы были сотен сортов: «старые» и «черствые», «выкислые» и «сладкие», «житные» и «сыченые», «простые» и «медвеные». Как именно происходили царские трапезы, нам известно из записок европейских дипломатов, которых занесло на Русь. Так, в 1564 году к нам попал дядя римского папы, который рассказывал: «...Тут происходила немалая суматоха, потому что по тамошнему обычаю, когда государь велит что-нибудь кому подавать, все тотчас встают, и эта церемония — беспрестанно вставать и снова усаживаться — продолжалась минут, по крайней мере, восемь, и во все это время никто не смел начинать есть. Когда же кончилось это, всем нам, иностранцам, подан был большой и широкий кубок с вином от государя, поэтому снова надобно было вставать».

Итальянец явно был удивлен этим обычаем. По его словам, потом вошло человек двадцать прислуги; они несли огромные блюда с разными жаркими: гусями, бараниной, говядиной и другим мясом. Иногда подавали до 70 блюд, на вкус иностранцев, приготовленных грубовато — с чесноком и солью. Каждое блюдо предварительно пробовал повар в присутствии дворецкого, потом дворецкий с «жильцами» — слугами из дворян, подавали его на стол. Каждое кушанье принимал кравчий и давал отведывать дегустатору, а потом блюдо ставили уже перед царем. Праздники сопровождались скоморошьими игрищами, музыкой и, порой, «студными» (стыдными) песнями.

Обедать с Иваном Грозным не всегда было безопасно. Так, он однажды принял вернувшихся из Польши князей Щербатого и Барятинского, пожаловал их золотыми шубами на собольем меху. Но Барятинский, распустив язык, слишком расхвастался, да и переборщил в своей лести Ивану. Царь разозлился, осыпал его ругательствами и, схватив палку, стал колотить его по голове и по спине, выбивая пыль из упомянутой пожалованной одежды, приговаривая: «Вероломный, узнаю твои лукавства и коварства». А как-то царь пригласил на ужин-маскарад князя Репнина и со словами: «Веселись с нами» надел на него шутовскую маску. Гордый Репнин сорвал и растоптал маску — и по прошествии нескольких дней был убит в церкви.

Как царь сердился

«Грозным» Ивана Васильевича прозвали, конечно, за гневливость и жестокость. Помимо ужасов войны завоевательной чрезмерно сурово он наказывал и своих подданных, позволяя опричникам резать жителей вольных русских городов. Суров царь был и в повседневной жизни. Жен (кроме тех, которые умерли сами) ссылал в монастырь, а по слухам — и хоронил заживо, родственников, которые имели право на трон, убивал, жен их топил. Когда на свадьбе племянницы Марии Старицкой гости плясали, царь веселился вместе со всеми — а такт отбивал ударами жезла по головам отроков-прислужников.

Недовольство придворными царь мог высказывать довольно издевательски. Как-то боярин Колычев, вернувшись из неудачного посольства, был принят им весьма ласково. Как рассказывал немец Шлихтинг, слуга и переводчик личного царского врача, «после роскошного приема тиран напоил его до опьянения, одарил мехами и платьями огромной ценности и отпустил весьма милостиво, поручив ему вместе с остальными воинами заботу о городе Москве». Но по пути боярина догнали опричники и раздели догола, так что когда боярин со слугами добрались до столицы, многие обморозились. Одного из юных опричников, не так поклонившихся на пиру, царь облил горячими щами, а когда тот завопил — пригвоздил его руку ножом к столу. Вспомним еще и об ужасах опричнины, когда черные всадники наводили страх на улицы городов, убивая и стар и млад и сея настоящий террор.

Как царь умер

Иван Грозный всю жизнь боялся. В основном он опасался заговоров и отравлений. Из-за этого, пожалуй, так много чужих жизней на его совести — он старался работать на опережение. Некоторые психиатры за глаза ставят ему диагноз «паранойя». Впрочем, с такой сложной работой трудно не стать параноиком... Осторожность, тем не менее, царю вполне помогла — он провел на престоле целых 50 лет.

Умер он внезапно. С утра, около трех часов, парился в бане. Потом в чистой рубахе уселся на постель, рядом поставили доску с шахматами — Иван собрался играть с боярином Бельским. Но вдруг упал бездыханным, сжимая в руках фигуру короля. Слухи, что его отравили Бельский и Борис Годунов, пошли сразу.

В середине ХХ века гробницу Ивана и его сыновей вскрывали. Криминалисты изучили скелеты — вдруг остались следы яда. И действительно — в костях царя и его сына Ивана Ивановича, того самого, с картины Репина, оказалось в 5 раз больше ртути, чем в двух других скелетах. Ртуть ядовита — неужели яд? Возможно, но нельзя забывать и о том, что в то время ртуть была и единственным лекарством от недавно распространившейся французской болезни. А царь был известен своим прелюбодейством. Кстати, бесконтрольная ярость, подозрительность, гнев — это симптомы запущенного сифилиса.

Под конец жизни «он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса», — писал Карамзин. Облысение — один из признаков передозировки ртути. Так что умер царь, скорее всего, от передозировки «лекарства», либо просто от плохого состояния организма.